出産する

被保険者が出産したときには出産育児一時金、被扶養者が出産したときには家族出産育児一時金が支給されます。

正常な出産は保険医療として扱われないため、その費用の補助という形で支給されるものです。異常出産など病気として扱われる場合や、他の病気を併発した場合の医療は保険扱いとなります。

なお健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

| 1児につき (生産、死産、流産) |

被保険者の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 |

|---|---|---|

| 被扶養者の出産 | 【家族出産育児一時金】 500,000円 |

- ※妊娠4カ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入医療機関での出産の場合は488,000円)が支給されます。双児の場合は2人分となります。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金の支給では、医療機関での窓口負担を軽減できるよう「直接支払制度」と「受取代理制度」が設けられています。どちらの制度が利用できるかは医療機関により異なります。これらの制度を利用すれば、出産費用は出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済みます。

※出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額を健康保険組合で計算し支給します。

差額請求の申請は不要です。

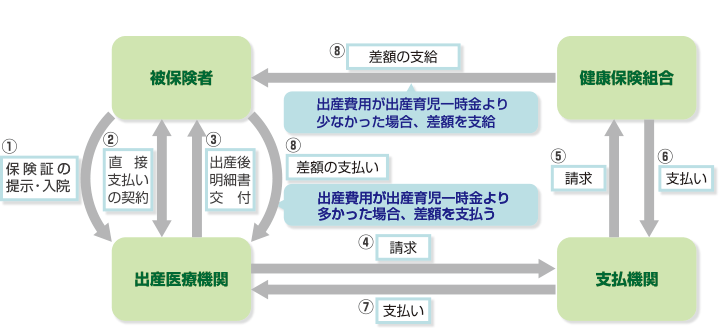

直接支払制度を利用する場合

- 出産育児一時金の支給申請および受取を、被保険者に代わって医療機関が行う制度で、多くの医療機関がこの制度を導入しています。

出産予定の医療機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。

健康保険組合への手続きは不要です。

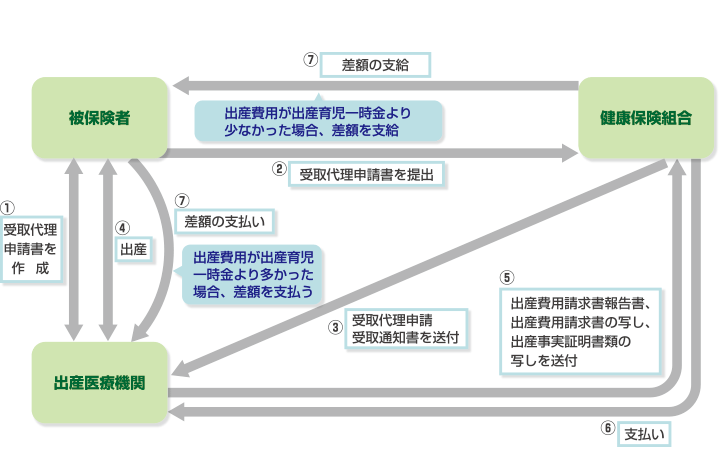

- 出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療機関とする制度で、厚生労働省に届出を行った小規模医療機関で利用できます。

健康保険組合へ事前申請が必要です。

受取代理制度を利用する場合

- 提出先:健康保険組合

- 出産育児一時金請求書(受取代理用)

- ※医療機関の記入・押印が必要です。

- 添付書類:母子手帳の表紙と、出産予定日を確認できるページの写し

- 被保険者

- 家族

窓口で出産費用を全額支払った場合

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合や、海外で出産した場合は下記の申請を行ってください。

- 提出先:健康保険組合

- 出産育児一時金請求書

- ※医師・助産師または市区町村長の証明が必要です。

- 添付文書:直接支払制度を利用しない旨を記した医療機関との合意文書(写し)

- 被保険者

- 家族

-

- ※産科医療補償制度に加入する医療機関において制度対象の出産をした場合、

「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言のある領収書の写しが必要です。

- ※産科医療補償制度に加入する医療機関において制度対象の出産をした場合、

家族を被扶養者にするときの手続き

もっと詳しく

- 夫婦が共働きの場合の妻の給付は

-

夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。

- 母体保護法と健康保険

-

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。

健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。